名古屋城石垣の刻印を見に行こう! Vol.19 本丸西壁まとめ

2026.01.12

2025.03.17

一、なんらかのマークが付けられた石を「刻印」や「刻紋」、

もしくは人物の名が入っているものを「刻銘」と呼びますが、

この連載では主に「刻印」という呼び方で統一します。

一、名古屋城には膨大な数の「刻印」があり、

確認されているだけで2000以上もあるのだとか。

劣化により判別不明なものも多いため、本連載では

目視ではっきりわかるものを中心にご紹介してゆきます。

一、タブレットにて「刻印」を白や赤の線でなぞった加工画像もありますが、

フリーハンドゆえのゆがみや想像で線を補ったものもあるため、

あくまでイメージとしてお楽しみください。

同シリーズ記事はこちら▼

名古屋城石垣の刻印を見に行こう! Vol.00 はじめに

名古屋城石垣の刻印を見に行こう! Vol.01 大天守 其の一

名古屋城石垣の刻印を見に行こう! Vol.02 大天守 其の二

前回に引き続き、大天守台の東壁の「刻印」探し。

通路を通って不明門のあるエリアから見学しましょう。

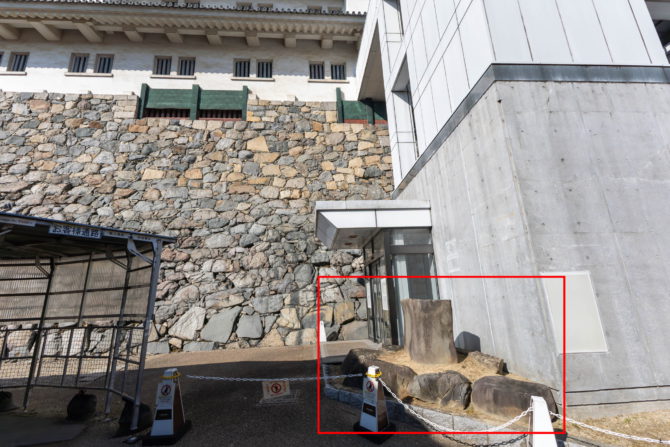

通路へ行く前に、望遠で写真の赤枠あたりをチェック。

不明門の桝形からは見づらい位置に、

くっきりとした「軍配団扇」と

「わた」という文字に加え「中輪にくつわ」を刻んだ石が。

「わた」は橋台にあったものと同じく、

加藤清正家臣である「和田」の名だといわれております。

移動し、今回のメインである大天守台東側の中側へ。

ここは上と下に「刻印」がわかれており、

まずは上側から見てゆきましょう。

上側にある主な「刻印」はこちら。

まずは写真左の①から。

「明かり取り窓」の真下には、車輪を半分にした「生駒車」、

二つ下に「丸に五の崩し字」のようなもの、右に不完全な「矢筈」があります。

続いて②、こちらには右から「矢筈」、「三」、不完全な「丸に丁」とあり、

一番左には「米」という文字が刻まれた石が。

「分限帳」に米村という家臣の名があり、

この人物の頭文字ではないかとみられているのだとか。

③には肉眼でわかる「鳥居」が二つある他、

右側にも欠けている「丸」の刻印と「違い輪」があり。

④には「蕨(わらび)」と四角の「釘抜き」があります。

続いて下側、目線と同じもしくは下に位置するあたりをチェック。

⑤は、かつてのエレベーター入口あたり。下から、

・大きな石に小さな「丸に十」、

・和田の刻印と思われる「中輪にくつわ」

・南条の刻印である「木槌」

比較的わかりやすい以上の3つがあります。

隣の⑥、こちらには「鳥居」「丸に六星」「抜き簾」。

「鳥居」はともかく、他二つの刻印はくっきり。

さらに隣の⑦はかなり見づらく、難易度高めの箇所。

「刻印」見学に慣れてくるとこのようなものも見えてきますが、

はつりや割れたところなども怪しく見えてくるのが悩みどころ

右には家臣の小代下総守のものであることを示す

「小代」と「亀甲に四つ目」刻印が入った石、

左には同じく家臣である小野の「軍配団扇」が刻まれております。

陽が当たっていないとさらに難易度が上がり、

私も何回か見た後、ようやくこの「刻印」に気付きました。

ここまで、大天守台に近い位置から見てきましたが、

お客様通路の近くまで移動し、少し遠目から見上げましょう。

個人的に、今回ご紹介する範囲内で一番好きな刻印があるのが⑧。

加藤清正家臣である南条元宅(もといえ)の名入りである

「南条」の文字と「木槌」刻印がある石が良く見えますね。

南条元宅が用意した石であったことをあらわす「南条」、

もしくは「南条」と「木槌」がセットになった刻印は多く、

見慣れてくると結構見つけることができます。

他にも隣接して「木槌」のみ、その下には「三」の刻印も。

⑨の位置になると、背伸びして見えるかどうか。

左上の「矢筈」、隣の「丸に一つ鱗」までは見られても、

その下の不完全な「矢筈」、今回一番初めに望遠でご紹介した

「軍配団扇」あたりは下からだと厳しめです。

ここからは、大天守台から少し寄り道。

かつてのエレベーター入口付近にあるこの石たちにも「刻印」があり、

立てられた中央の石上部には、見事な矢穴と「矢筈」刻印が。

下にある石にも写真のような刻印が入っておりますが、

これらは加藤清正の家臣たちが用いた刻印ではないようです。

不明門の手前右手に広がる桝形内石垣にも「刻印」はちらほら。

特に赤く塗ったあたりにあるのが、くっきりとした「井桁」三つ、

右下にはおそらく「二つ串団子」と思われる刻印が。

ここの普請を担当したのは福島正則であり、

福島正則が石を切り出したといわれる愛知県蒲郡市西浦にも

「井桁」刻印がある矢穴石が残っております。

今まで晴れた日を狙って「刻印」探しに行っておりましたが、

先日雨天に行ってみたところ、濡れた石の方が見やすい刻印もある

ということに遅ればせながら気がつきました。

刻印の彫りの深さによって陽の当たる角度、

石質により晴れか雨かで見やすいか否かが変わるので、

まだまだ通って色々と検証せねばなりません。

次回は、大天守台東壁の向かって右側あたりをご紹介。

大天守台東壁エリアがようやく終了…するはず。

愛知県蒲郡市西浦の石丁場にある、「井桁」刻印入り矢穴石

名古屋城

場所:愛知県名古屋市中区本丸1−1

電車でのアクセス:地下鉄名城線「名古屋城駅」下車後徒歩約5分

車等でのアクセス:名古屋高速都心環状線「丸の内IC」から北方向へ約5分

新井 良典

愛知県出身、三重県在住の社会保険労務士。一番好きな武将は大谷吉継公。現代にも活かせる人財づくりを戦国武将から学ぶ「いい武将研究会」を主催し、城や戦国武将に関する執筆や講演活動も行っている。

愛知県の記事

加藤清正の記事

この記事の後によく読まれているおすすめ記事

バックナンバー記事

この記事へのコメントや情報提供をお待ちしています