名古屋城石垣の刻印を見に行こう! Vol.19 本丸西壁まとめ

2026.01.12

2025.03.29

一、なんらかのマークが付けられた石を「刻印」や「刻紋」、

もしくは人物の名が入っているものを「刻銘」と呼びますが、

この連載では主に「刻印」という呼び方で統一します。

一、名古屋城には膨大な数の刻印があり、

確認されているだけで2000以上もあるのだとか。

劣化により判別不明なものも多いため、本連載では

目視ではっきりわかるものを中心にご紹介してゆきます。

(名古屋城の刻印についての詳しい概要はこちらの記事もご覧ください)

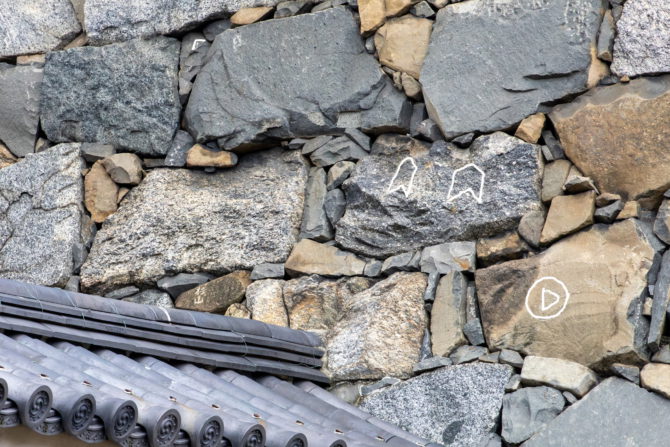

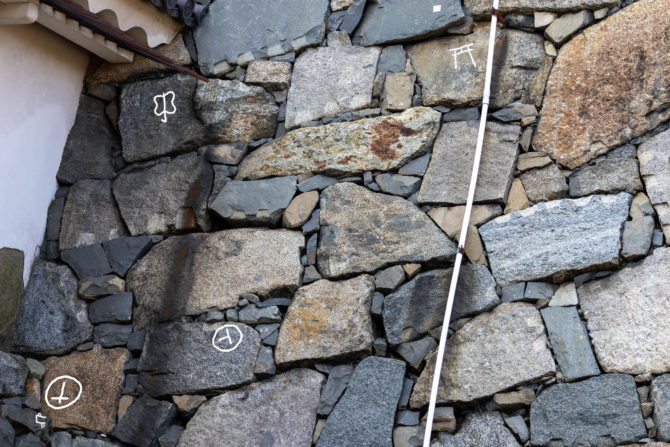

一、タブレットにて刻印を白や赤の線でなぞった加工画像もありますが、

フリーハンドゆえのゆがみや想像で線を補ったものもあるため、

あくまでイメージとしてお楽しみください。

同シリーズ記事はこちら▼

前回まで2回にわたり大天守台東壁の刻印を見てきましたが、

今回でようやく東壁が一段落。

見やすいものや個人的にお気に入りの刻印に絞ってご紹介しているものの、

あらためてその膨大な数に驚いております。

不明門桝形から見られる刻印を確認した後、

門をくぐって北の御深井丸(おふけまる)方面へ行きましょう。

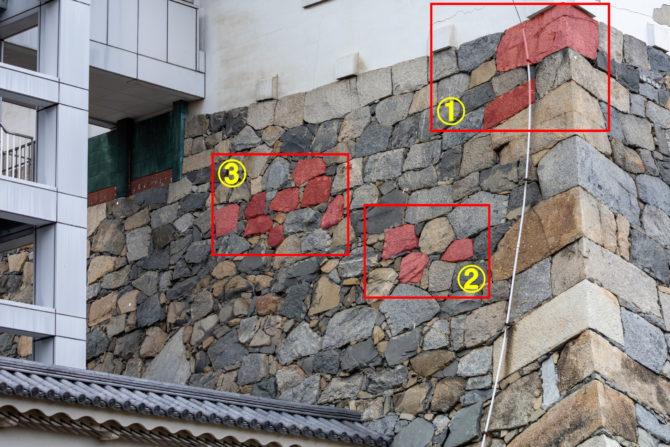

不明門をくぐる前に、少し立ち止まりこの位置から石垣をチェック。

できればカメラや双眼鏡などの望遠で写真の赤枠あたりをご覧ください。

赤く塗った箇所に、ここからじゃないと見えづらい刻印たちが。

さらにズーム。

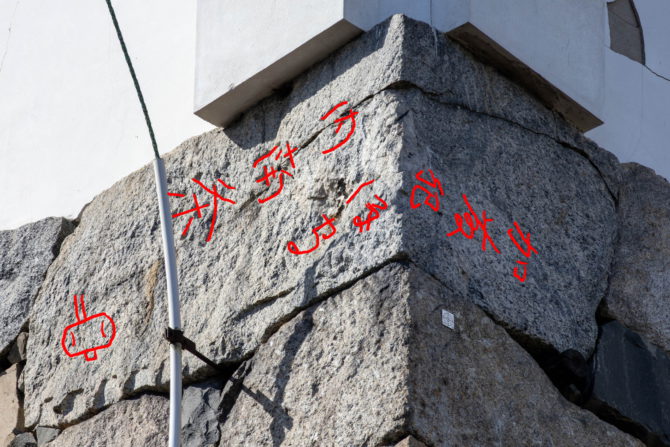

・右には、縦に「杉山」という名入りと思われる刻印

・中央には「二つ巴」、左には「鳥居」

という3つの刻印があるのがわかりますね。

珍しい「杉山」の刻印石は御深井丸側からも望遠で狙えますが、

ここから見る方がわかりやすいと思います。

不明門をくぐり、本丸と御深井丸をつなぐ橋台の上へ。

このあたりの位置から見上げると見えない箇所もあるので、

橋台先の右手にある塩蔵門跡あたりからズームして見てみましょう。

これが塩蔵門跡あたりからズームした図、

比較的わかりやすい上方の刻印を色分け。

ここから範囲を絞ってゆき、まずは①の隅石から。

上から二番目の隅石横にあるのが「蕨」の刻印、

そして一番上にあるのが「内南条」の名と「木槌」の刻印。

「内南条」+「木槌」が刻まれたこの隅石、

実は北側の短辺にも文字が刻んであり、

一つの石で二面にわたって刻印のある珍しいものとなります。

続けて読むと、「加藤 肥後守 内南条」。

陽があたっていると、うっすら木槌の棒部分が見えるような見えないような。

珍しい隅石の①から目線を下げ、続いて②へ。

こちらには、南条の用いた刻印である「木槌」が二つと、

四角内に点が四つある「角に四つ星」が一つ。

②の左上あたりの③には、8種類もの刻印が。

・写真右側、上から〇が二つの「違い輪」、一つ下に「蕨」、

右下に小代下総の名を刻んだ「小代」、右下に「生駒車」

・写真中側、「蕨」の横には「三」、二つ下の石には「雁金」

・写真左側、「三」の左側に「矢筈」、下には傘マークの「傘(からかさ)」、

左端にはもはや説明不要の「木槌」

以上が所せましと並んでおります。

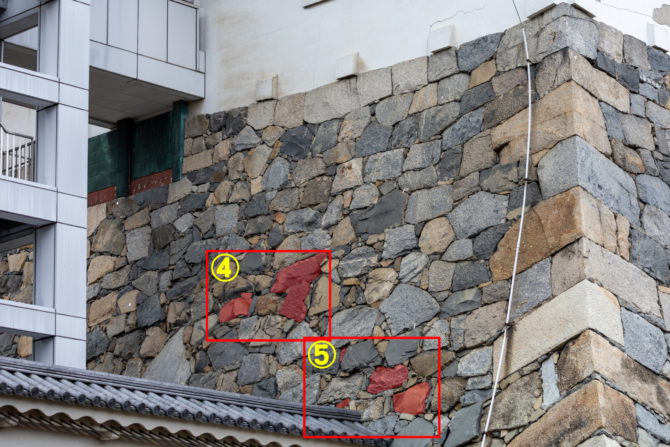

お次は、不明門付近からギリギリ見えるくらいの位置。

④には小さい「違い輪」、「丸に十」、「丸に丁(十かも?)」など

少し地味な刻印が並ぶ中、「丸に十」の右上に小さい長方形の「米良」と刻まれた石が!

現代の感覚だと「米良=めら」と読んでしまいますが、

築城当時文字は右から左、しかも縦書きしかなかったと思われます。

謎多き「米良」の刻印、望遠で是非チェックしてみてください。

続いて⑤、不明門に連なる剣塀の上部あたり。

右下に〇と△を組み合わせた「丸に一つ鱗」、左上に「矢筈」二つ、

左上には間詰石(まづめいし:石と石の間の隙間を埋める小さ目の石)に

刻まれた不完全な「角に四つ星」っぽいものがあります。

冒頭部分でご紹介した「杉山」も塩蔵門跡あたりから見られますが、

こちらからは高倍率の望遠がないと厳しいでしょう。

ここから下半分、刻印分布はこんな感じ。

⑥は、上方に新美の「鳥居」と小野の「軍配団扇」、

下方には「丸に丁」と「丸に十」の刻印が。

さらに「丸に十」の隣には、小さな石に「木槌」が刻まれております。

お次は⑦、ここにも多くの刻印があり、

右上の「生駒車」、左上の「雁金」、真ん中に「結び雁金」二つ、

真ん中と下に「鳥居」が一つずつ、下に「丸に六星」がありますが、

中でも目を引くのは、何やら文字が刻まれている上方の「木槌」。

どうやら「なんでう=なんじょう(南条)」と読むようで、

漢字ではなくかな文字で刻まれている珍しいものです。

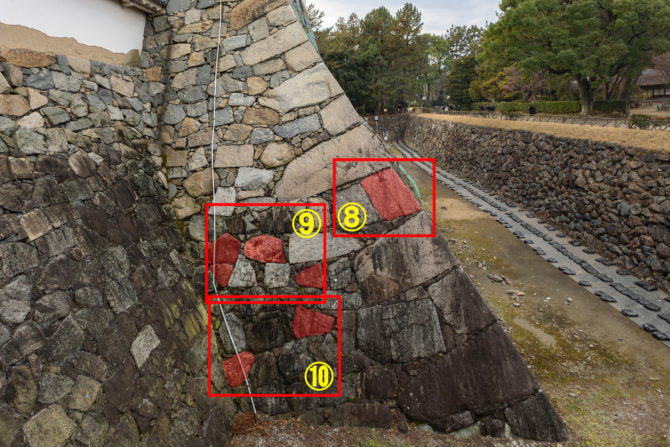

最後に、大天守台東壁最後となる右側下部へ。

⑧の隅石にあるのは「亀甲に四つ目」の刻印。

北側の長辺にあたる部分には、「小代下総」の名が刻まれております。

ここから難易度高め。

⑨は雨に濡れた時でないと、かなりわかりづらい…

右下の「鳥居」と「」真ん中の「小代」はともかく、

白い管にかかる部分にある「変わり立鼓(りゅうご)」と

その下にある逆さになった「山田」の文字は、

濡れてない状態で何回見てもわかりませんでした。

⑩のあたりも、左下の「小代」は濡れてなくても見つけられますが、

右上の「釘抜き」はなかなかわかりませんね。

次回から、大天守台の北壁に突入。

こちらも結構な数の刻印があるため、

3回か4回にわけてご紹介してゆきたいと思います。

不明門横、槍の穂先が並べられた「剣塀」

築城の名人「加藤清正」が建てた傑作!名古屋城を巡る

<加藤清正についてもっと詳しく> 武将像を巡る:加藤清正

同シリーズ記事はこちら

「名古屋城石垣刻印シリーズ」一覧はこちらから

名古屋城

場所:愛知県名古屋市中区本丸1−1

電車でのアクセス:地下鉄名城線「名古屋城駅」下車後徒歩約5分

車等でのアクセス:名古屋高速都心環状線「丸の内IC」から北方向へ約5分

新井 良典

愛知県出身、三重県在住の社会保険労務士。一番好きな武将は大谷吉継公。現代にも活かせる人財づくりを戦国武将から学ぶ「いい武将研究会」を主催し、城や戦国武将に関する執筆や講演活動も行っている。

愛知県の記事

加藤清正の記事

この記事の後によく読まれているおすすめ記事

バックナンバー記事

この記事へのコメントや情報提供をお待ちしています