名古屋城石垣の刻印を見に行こう! Vol.19 本丸西壁まとめ

2026.01.12

2025.10.31

一、なんらかのマークが付けられた石を「刻印」や「刻紋」、

もしくは人物の名が入っているものを「刻銘」と呼びますが、

この連載では主に「刻印」という呼び方で統一します。

一、名古屋城には膨大な数の刻印があり、

確認されているだけで2000以上もあるのだとか。

劣化により判別不明なものも多いため、本連載では

目視ではっきりわかるものを中心にご紹介してゆきます。

(名古屋城の刻印についての詳しい概要はこちらの記事もご覧ください)

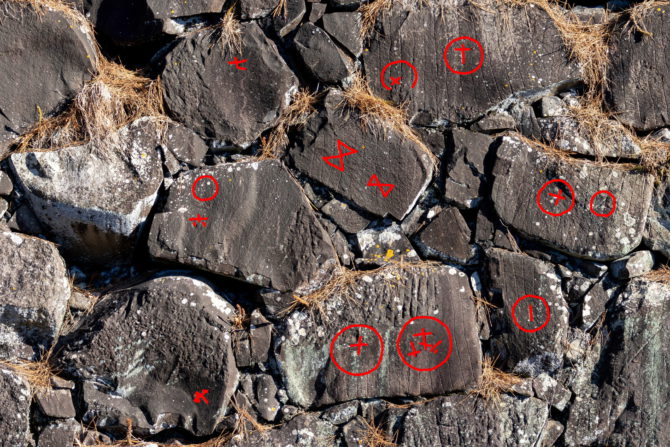

一、タブレットにて刻印を白や赤の線でなぞった加工画像もありますが、

フリーハンドゆえのゆがみや想像で線を補ったものもあるため、

あくまでイメージとしてお楽しみください。

同シリーズ記事はこちら▼

「名古屋城石垣刻印シリーズ」一覧はこちらから

前回に引き続き、本丸の西壁をチェック。

(前回の記事はこちら)

この案内板があるあたりから西壁を見てゆきましょう。

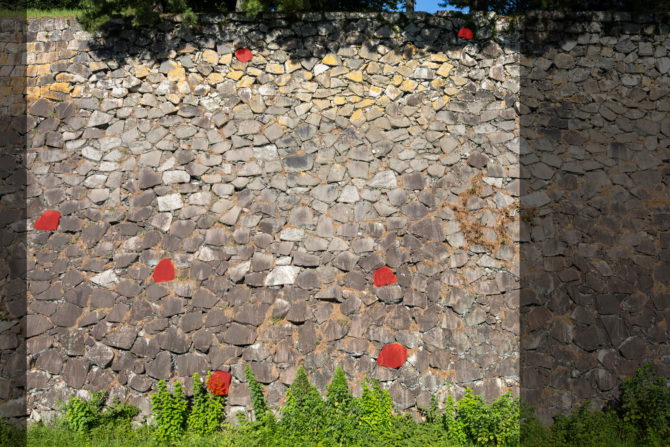

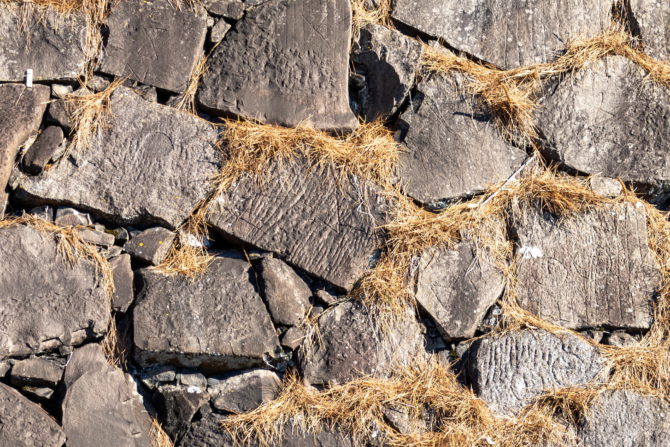

前回の続きとなる左側はこんな感じです。

このあたりの担当は、肥前唐津を拝領していた寺沢広高。

細川忠興の担当箇所とは打って変わり、刻印は少ししかありません。

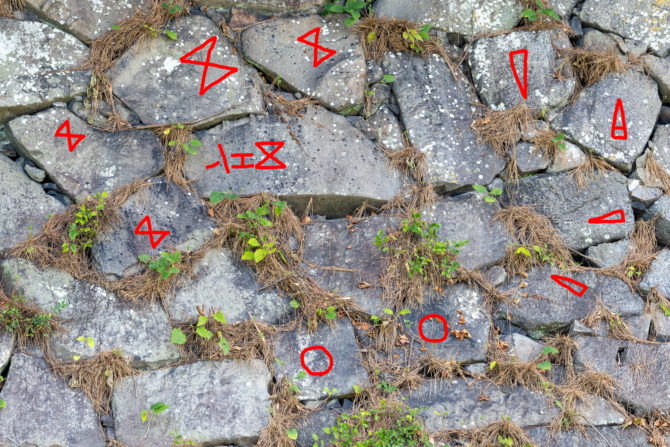

その数少ない刻印の中から、この2つをピックアップ。

上にある①には、わかりづらいですが「二つ串団子」が。

濡れるとよりわかりづらいので、この刻印は晴れか曇りの日に見ましょう。

下にある②にあるのは、「六」と刻まれた石。

なぜここに「六」の漢数字があるのかは、謎に包まれております…

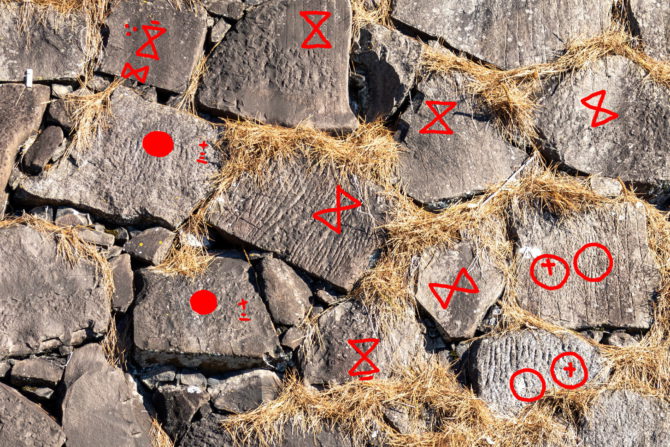

目線を右へ、続いての範囲はこちら。

寺沢広高が担当した刻印が少ないエリアから一転、

鍋嶋勝茂の担当箇所は刻印がひしめいております。

恐らく担当の境目だろうという箇所へ行く前に、

左側のこの辺りからチェックしてゆきましょう。

まずは③にある「二つ串団子」の刻印。

絶妙な位置で削られているので定かではありませんが、

もしかすると二つ串ではなく三つ串だったのかもしれません。

④には、左に「田の字」のような刻印、

右に小さな「十の字」のような刻印があります。

こちらは雨に濡れたバージョン。

晴れでも雨でも比較的見やすい刻印と言えるのではないでしょうか。

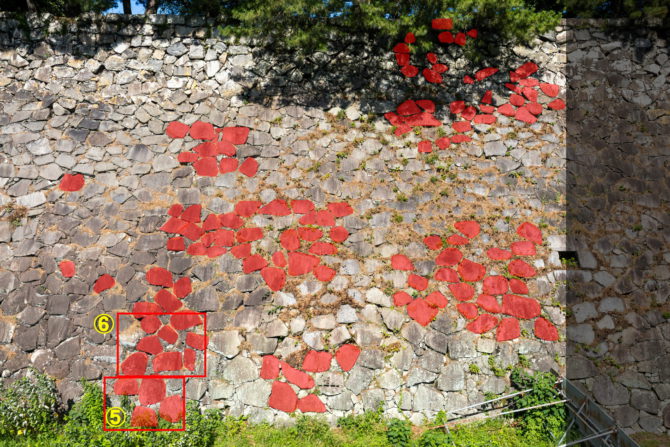

ここから、肥前佐賀の鍋島勝茂担当と思われる箇所に突入。

空堀の底まで目線を下げ、このあたりからみてゆきましょう。

⑤の右側には、「丸に一」「丸に十」と刻まれた石と、

丸に一らしき文字が刻まれた石があります。

さらに、左側には「三」の漢数字が二つ刻まれた石があり、

その左上には四角にも見える「四」と刻まれた石が。

前回の西壁左側にも同じようなものがありましたが、

これも地中にある一番下の石からカウントアップしてゆく数字になります。

⑥の左側には、下から崩し字の「五」→「六」と〇→「七」並んでおり、

右側には「丸に十」や「丸に一」、「立鼓」などの刻印が。

真ん中下には、丸の中に十が二つと久の字が重なったような刻印もあります。

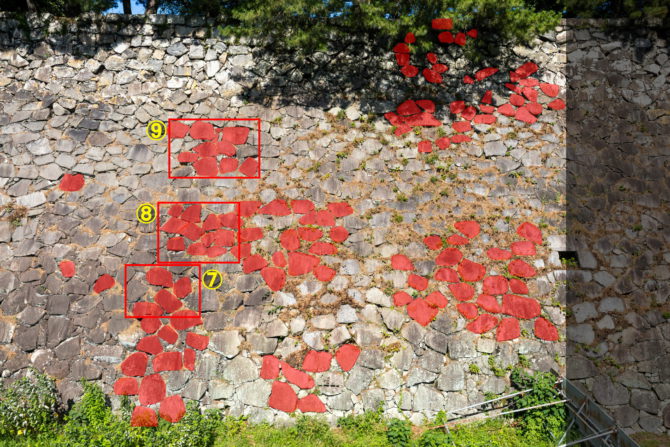

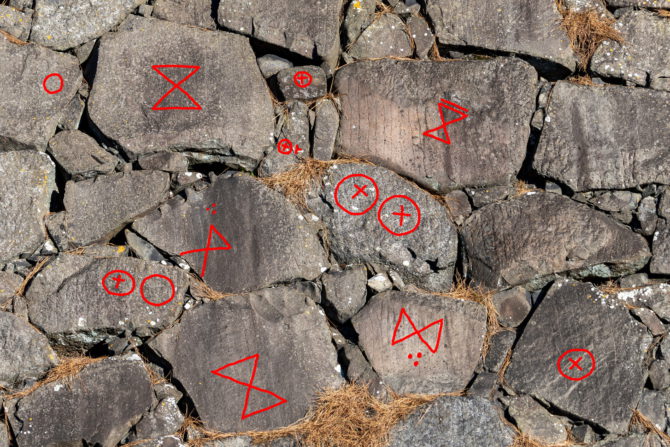

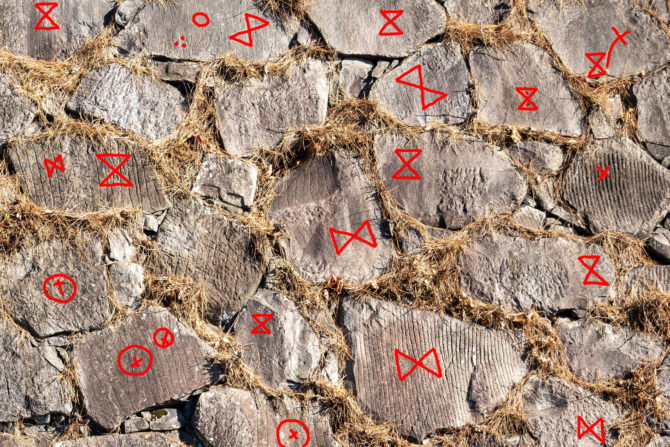

続いては、下段から中段のこのあたり。

⑦には中段上に「十」、右に「丸に十」、その左下に〇の刻印。

実は「十」の下に「八」と「九」がありますが、

枯れた松の葉に阻まれ、なかなか全体が見られません…

続いては⑦の上にある⑧。

右下に〇と「丸に十」と思われる印が刻まれた石が二つ、

真ん中あたりには「立鼓」が刻まれた石が七つもあります。

カウントアップする数字の刻印は「十二」から「十三」と続きますが、

十一は何らかの理由で欠番となっているようです。

ちなみに、この⑧周辺は雨の日に見るのがおススメ。

濡れて刻印がわかりやすくなるだけではなく、

石の表面にノミで縦線をつけた「すだれ仕上げ」がくっきり見られます。

⑧の少し上にある⑨にも様々な「立鼓」や「丸に十」などが密集。

こちらも雨の日には素晴らしい「すだれ仕上げ」が見られます。

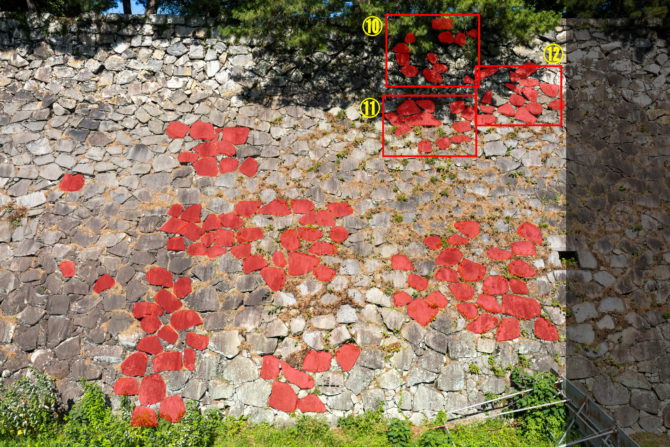

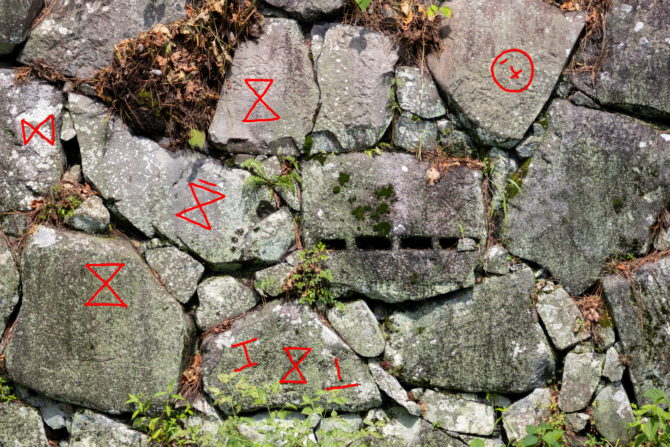

ここから、右上のあたりを見てゆきましょう。

一番上の⑩には「立鼓」と「丸に十」に加え、

右上に「木槌」が二つ、右下には鳥の爪のような刻印があります。

⑩の下にある⑪には、左に「立鼓」、右に鳥の爪のような刻印。

加えて下には丸に何らかの印が刻まれた石があり、

まるで三国志のような構図になっております。

⑫は鳥の爪のような刻印だらけ。

中央上から二段目に一つ違う刻印がありますが、他はほぼ同じ刻印。

見落としているだけで、赤くなぞってない石にもまだありそうな気がします。

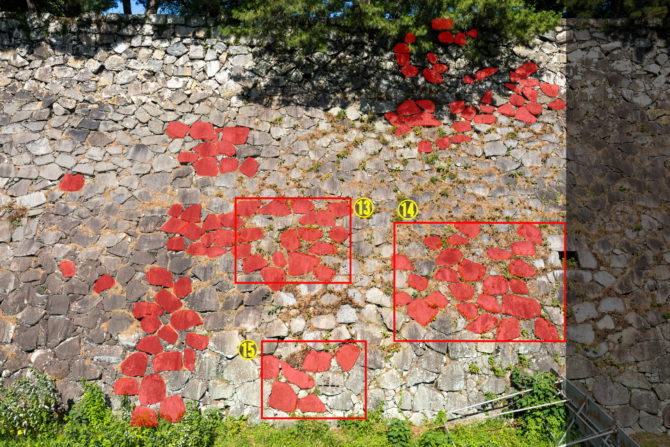

最後は、中段から下にかけてのこの範囲。

中央あたりにある⑬にあるのは、「立鼓」と「丸に十」、おまけで「十」ひとつ。

「立鼓」には三角内に点があるものや、∴と〇が組み合わせてあるものなどあり、

「すだれ仕上げ」も「立鼓」を貫通しているものや避けているものもあります。

排水溝の左側にあたる⑭。

中段左に唯一「十」がある他は、こちらも⑪と同じく「立鼓」、

鳥の爪のような刻印、丸に何らかの刻印という三つ巴の激戦区。

下にある⑮の範囲は、様々な「立鼓」と「丸に十一」らしき刻印が。

目立つ矢穴石の周りにあり、比較的見つけやすい箇所かと思います。

前回と今回ご紹介した、漢数字が上にカウントアップしていく刻印、

「名古屋城石垣ガイドブック」では「序数刻印」と呼ばれておりました。

この「名古屋城石垣ガイドブック」、現在西の丸御蔵城宝館で販売されており、

石垣及び刻印ファンにはおススメの一冊です。

名古屋城へ訪れた際は是非チェックしてみて下さい。

「序数刻印」を縦長で撮影

同シリーズ記事はこちら▼

「名古屋城石垣刻印シリーズ」一覧はこちらから

名古屋城

場所:愛知県名古屋市中区本丸1−1

電車でのアクセス:地下鉄名城線「名古屋城駅」下車後徒歩約5分

車等でのアクセス:名古屋高速都心環状線「丸の内IC」から北方向へ約5分

地域カテゴリ

新井 良典

愛知県出身、三重県在住の社会保険労務士。一番好きな武将は大谷吉継公。現代にも活かせる人財づくりを戦国武将から学ぶ「いい武将研究会」を主催し、城や戦国武将に関する執筆や講演活動も行っている。

愛知県の記事

この記事の後によく読まれているおすすめ記事

この記事へのコメントや情報提供をお待ちしています