名古屋城石垣の刻印を見に行こう! Vol.19 本丸西壁まとめ

2026.01.12

2025.08.17

一、なんらかのマークが付けられた石を「刻印」や「刻紋」、

もしくは人物の名が入っているものを「刻銘」と呼びますが、

この連載では主に「刻印」という呼び方で統一します。

一、名古屋城には膨大な数の刻印があり、

確認されているだけで2000以上もあるのだとか。

劣化により判別不明なものも多いため、本連載では

目視ではっきりわかるものを中心にご紹介してゆきます。

(名古屋城の刻印についての詳しい概要はこちらの記事もご覧ください)

一、タブレットにて刻印を白や赤の線でなぞった加工画像もありますが、

フリーハンドゆえのゆがみや想像で線を補ったものもあるため、

あくまでイメージとしてお楽しみください。

同シリーズ記事はこちら▼

「名古屋城石垣刻印シリーズ」一覧はこちらから

これまで11回にわたって大天守にある刻印をみてきました。

ピックアップした刻印が膨大な数となってしまったため、

その中でも「これは是非見ていただきたい!」というものを

今回厳選してご紹介してゆきたいと思います。

まずは、地面から3段目にある「隅石」の南側から。

劣化によりかなり表面が剥離しておりますが、

こちらにあるのは「加藤肥後守 内 小野弥 兵衛」と「軍配団扇」の刻印。

「加藤肥後守 内」は「加藤清正の家臣」というような意味なのだとか。

「軍配団扇」は小野弥〇兵衛(〇部分は詳細不明)が用いた刻印で、

天守台の南側や西側にちらほら見られます。

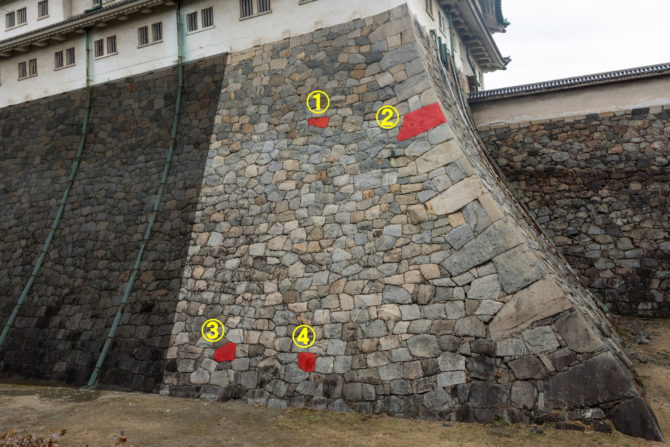

見上げる位置にある①には、「加藤肥後守 内 新美八左衛門」と刻まれた「隅石」。

白い管があるため見づらいですが、何かしらの字が刻まれているのは目視できます。

ちなみにこの石の南側、「隅石」の短辺には新美八左衛門が用いた「鳥居」の刻印もあり。

目線の位置より下にある②には、少し欠けていますが「山田いこま」の刻印が。

左にある「丸に山形」、真ん中にある「雁金」、欠けた部分にあったと思われる

「違い角」が「山田いこま」の用いた3点セットです。

②に近い③には、崩してある「高木」の文字。

「山田いこま」と同じく「高木」も加藤清正家臣の名とみられていますが、

誰であるか特定には至っておりません。

かなり上の位置、しかも小さい石ではありますが、

①には「米」と刻まれた珍しい石が。

家臣の名なのか、他に何か意味があるのか、謎多き石といえるでしょう。

さらに見づらい位置にある②にあるのが、「南条」と「木槌」が刻まれた石。

この組み合わせや「木槌」だけの「刻印石」は天守台に多くあり、

陽が当たっていれば見つけやすいものの一つがこの石です。

かつてのエレベーター入口付近にも刻印はあり、

③あたりには「木槌」や「中輪にくつわ」、「丸に十」があります。

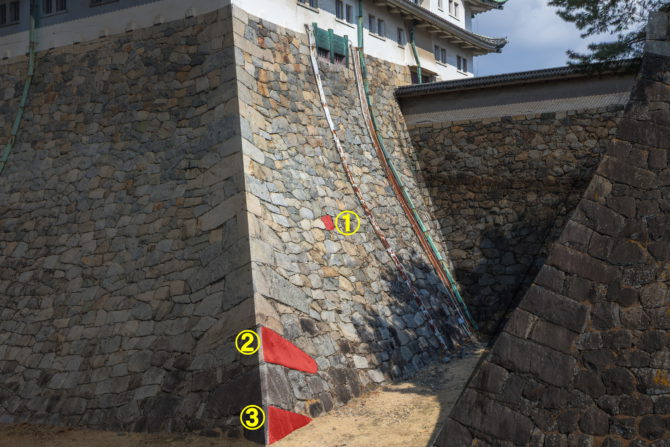

「隅石」の最上段にある①は、短辺に「加藤肥」→長辺に「後守 内 南条」

と刻まれている珍しい石。長辺側の左下にはうっすら「木槌」もあります。

②には目立つ「丸に十」の上に、「米良」と刻まれた石が。

何故横書きなのか?「米良」なのか「良米」なのか?

東壁中側にあった「米」との関係性は?こちらも謎多き石ですね。

塀のすぐ上にある③の「杉山」は、遠目からの望遠がないと見られません。

不明門の内側からも見られますが、どちらから見るにしろ望遠装備が欲しいところ。

ここから下の方へ。不明門の近くから見学しましょう。

不明門の横から見られる、塀の隣辺りの④。

ここには、かな文字の「なんてう(=南条)」と「木槌」を組み合わせた石があり、

その右上にはわかりやすい「生駒車」が刻まれた石があります。

⑤は雨に濡れていないとほぼわからない刻印、

上の石が「変わり立鼓(りゅうご)」、下の石が逆さの「山田」。

「隅石」にある①は、「加藤肥後守 内 小代下総」の「刻印石」。

見つけやすく説明看板もあるため、ここから見はじめるのも良いかもしれません。

①に近い位置にある②に刻まれているのは、

横になった「なりた(=成田)」という名と「抜簾」。

その下にある③は、横になった「下川」という名に加え、

「弦巻(つるまき)」と「井桁」などが刻まれております。

④は「わた(=和田)」と「中輪にくつわ」の「刻印石」ですが、

おそらく後から書かれただろう「永」らしき字もある謎の石。

①の赤く塗った石には「木槌」と「杉」、「違い角」+「いこま」という3つの「刻印石」。

②には逆さになった謎の文字(めさしや?)と、中央付近に「地紙」の刻印が。

真ん中付近の③には、逆さになった「なりた」と不完全な抜簾の刻印があります。

「隅石」付近の①、大きくない石ですが3行にわたって

「加藤肥後守 内 新美八左衛門」と刻んであります。

②には「なりた」と「抜簾」、比較的見つけやすい刻印ではないでしょうか。

上方にある①の石には「弦巻」と「井桁」に加え、「キた」というような文字が。

「弦巻」と「井桁」は下川のものと同じため、何やら関係がありそうです。

下方の②には「違い角」+「雁金」、逆さになった「山田いこま」の「刻印石」。

銅製雨樋のすぐ横にある①、ここには4つもの印が刻まれた石が。

他大名の刻印と思われるため、何らかの理由で紛れ込んだようです。

②は上に「結び雁金」、下に横になった「なんてう」の「刻印石」。

この辺りの石は、雨に濡れた方がわかりやすいかもしれません。

③の二つの石、左側には「下川」と「弦巻」+「井桁」の刻まれた石、

右側には「丸に一つ鱗」と「平」の字っぽいものが刻まれております。

①には、天候に関係なく見やすい「鳥居」+不完全な「鳥居」の石。

その左隣には、小さな「軍配団扇」の刻まれた石も。

「隅石」の②には、「(加)藤肥後守内 中川太良平」の名に加え、

中川が用いた「丸に六星」が刻まれております。

かなり下にある③、こちらにあるのはかなり薄い「なりた」と「抜簾」の刻印。

③の右側にある④には、「下川」+欠けた「井桁」が刻まれた石があります。

①は見づらい位置にありますが、「加藤肥後守 内なんてう」+「木槌」

という珍しい表記の南条刻印があります。

「隅石」の②には、「(加藤肥)後守内 (中川)太郎平」の刻印。

「太良平」ではなく「太郎平」と刻まれているのが興味深い石です。

地面に埋まっている③の「隅石」ですが、「加藤肥」までがかろうじて地上に。

石には「加藤肥後守内 中川太良平」まで刻まれているようです。

個別の記事には、刻印をペンでなぞったイメージ図もありますので、

ご興味がわいた方はそちらも是非ご覧ください。

同シリーズ記事はこちら▼

「名古屋城石垣刻印シリーズ」一覧はこちらから

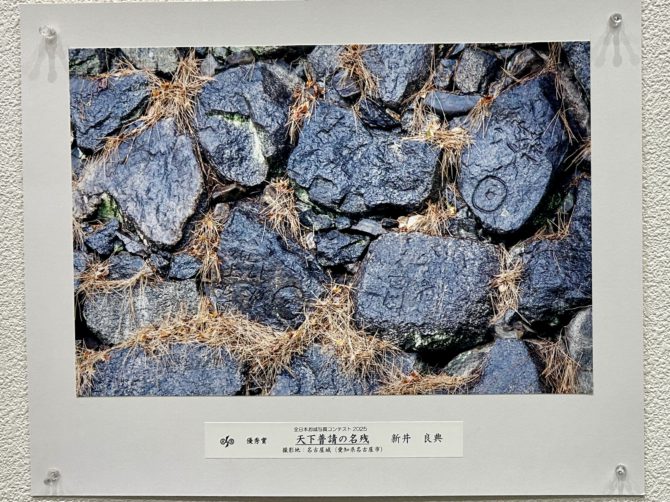

余談ですが、先日行われた「お城写真コンテスト2025」にて、

私が撮影した名古屋城の刻印写真が「優秀賞」を頂きました。

刻印の連載をしつつ、刻印の写真で賞を頂く…

この先、ますます刻印の沼にハマってゆきそうです。

本丸南側の刻印、作品名「天下普請の名残」

名古屋城

場所:愛知県名古屋市中区本丸1−1

電車でのアクセス:地下鉄名城線「名古屋城駅」下車後徒歩約5分

車等でのアクセス:名古屋高速都心環状線「丸の内IC」から北方向へ約5分

新井 良典

愛知県出身、三重県在住の社会保険労務士。一番好きな武将は大谷吉継公。現代にも活かせる人財づくりを戦国武将から学ぶ「いい武将研究会」を主催し、城や戦国武将に関する執筆や講演活動も行っている。

愛知県の記事

加藤清正の記事

この記事の後によく読まれているおすすめ記事

バックナンバー記事

この記事へのコメントや情報提供をお待ちしています