続100名城を巡る「福井城」

2025.09.13

2022.05.14

かつては天守が存在した城に再建するもののうち、

資料が乏しいため他の天守を参考に再建したり、

資料はあるものの異なる外観で再建された天守を指す。

「天空の城」としても知られる、福井県大野市にある梯郭式平山城、「越前大野城」。

1576年に金森長近により普請開始、1580年に完成する。

1795年に天守が焼失、その後1968年に現在の天守が再建される。

4方面にある登り口のうち、駐車場に近く比較的緩やかな南口から登城。

城門を抜けて最初の折り返しへ。こんな感じの道が続きます。

道中は階段によるショートカットが可能。結構傾斜があるのでお好みで。

遊具のある曲輪からこの階段を登ると、本丸南側入口の門が見えてきます。

門の先では、緩やかに美しいカーブを描く石垣がお出迎え。石垣上には天狗書院と天守が。

その手前にあるのがお福池。名の由来は、金森長近の正室・お福からきているとか。

お福池横の階段上には、武器などが保管されていた武具蔵跡があります。

本丸北西にある焔硝蔵跡を通過し、天守と石垣を右手に見ながら東方面へ移動。

桜の時期は少し過ぎていましたが、葉桜になっても石垣と天守に合いますね。

続いて、本丸北側に向かい築城主・金森長近の像がある方へ。

岐阜県の高山城にある騎馬像と異なり、デフォルメされたお姿です。

こちらは、天守台の東側入口を下から上から見た図。

資料がないため構造は不明とのことですが、はたして往時はどのような姿だったのでしょうか。

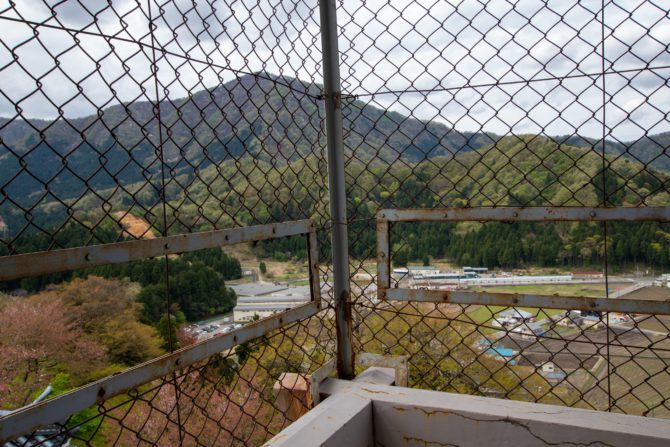

天守の最上階にやってきました。金網に囲まれておりますが、見学用に隙間があいております。

金網の隙間から覗くと、東側には本丸、南側には天狗書院が。

西側を見ると手前に見える山には、戌山城跡があります。

こちらは戌山城跡から見た越前大野城。雲海に浮かぶ姿を見るならここから。

南登り口まで戻り、すぐ近くに流れる新堀川へ。往時は、南側の外堀だったそうです。

最後は、城郭内から少し離れた場所へ移築された門を見てゆきましょう。

現在、真乗寺の山門となっているのが、江戸時代建築の本丸不明門。

そして、二の丸正門だった鳩門が、光明寺に移築されております。

遺構もよく残っているため、戌山城跡と合わせて見学するのがオススメです。

次回は、復興天守シリーズ最終回。『のぼうの城』の舞台となったあのお城へ。

写真で攻める!大人気「城を巡る」その他のシリーズはこちらをクリック

電車で行く:JR「越前大野駅」より西方面へ徒歩約20分。

車 で行く:北陸自動車道「福井IC」より、東方面へ約30分。

地域カテゴリ

新井 良典

愛知県出身、三重県在住の社会保険労務士。一番好きな武将は大谷吉継公。現代にも活かせる人財づくりを戦国武将から学ぶ「いい武将研究会」を主催し、城や戦国武将に関する執筆や講演活動も行っている。

福井県の記事

この記事の後によく読まれているおすすめ記事

バックナンバー記事

この記事へのコメントや情報提供をお待ちしています