名古屋城石垣の刻印を見に行こう! Vol.19 本丸西壁まとめ

2026.01.12

2025.04.18

一、なんらかのマークが付けられた石を「刻印」や「刻紋」、

もしくは人物の名が入っているものを「刻銘」と呼びますが、

この連載では主に「刻印」という呼び方で統一します。

一、名古屋城には膨大な数の刻印があり、

確認されているだけで2000以上もあるのだとか。

劣化により判別不明なものも多いため、本連載では

目視ではっきりわかるものを中心にご紹介してゆきます。

(名古屋城の刻印についての詳しい概要はこちらの記事もご覧ください)

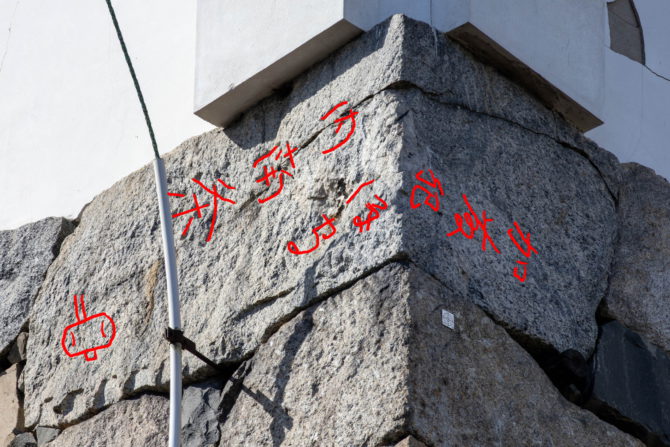

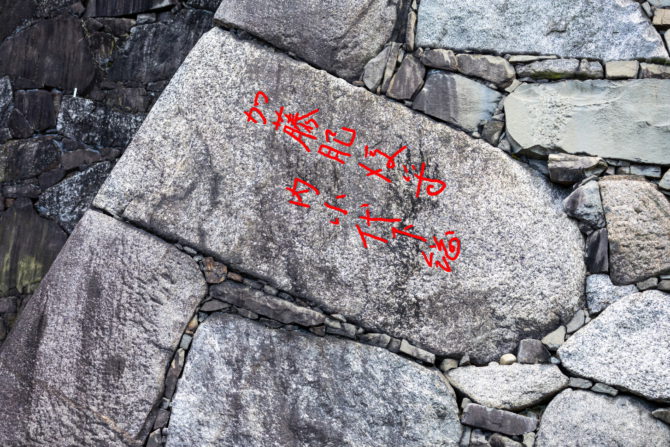

一、タブレットにて刻印を白や赤の線でなぞった加工画像もありますが、

フリーハンドゆえのゆがみや想像で線を補ったものもあるため、

あくまでイメージとしてお楽しみください。

同シリーズ記事はこちら▼

「名古屋城石垣刻印シリーズ」一覧はこちらから

前回まで三回にわたり大天守台の東壁を見てきましたが、

今回から北壁を見てゆきたいと思います。

天守の北側にある御深井丸(おふけまる)から

大天守台北壁の左側を見た図がこちら。

北壁左側の「これは刻印だ!」という印のある石はこんな感じ。

範囲を絞り、まずは隅石最上段の①から見てゆきましょう。

こちらは、前回もご紹介した短辺→長辺と名前が刻まれた珍しい石。

北側の短辺には「加藤肥」、東側の長辺には「後守 内南条」と刻まれております。

この隅石につきましては、間詰めのためか石の下に丸い杭がある点にも注目。

①の右下、少し範囲を広めにとった②へ。

左から「矢筈」、2つ隣と中央右に「角に四つ星」、

右側上から「小代」、南条の「木槌」、「杉」が縦に並んでおります。

真ん中には逆さになった「雁金」と欠けた「丸に山形」「違い角」、

「山田いこま」のものと思われる3つの刻印が入った石が。

さらに右側、③の範囲にも多くの刻印があります。

左上に〇が二つ重なった「輪違い」、その下に「丸に雁金」、

二つ右隣に「矢筈」、さらに右には新美の「鳥居」。

下方左には「生駒車」と「山田いこま」があります。

③の下にある④にある刻印たちがこちら。

左上から「団扇」、右隣に椙村のものと思われる「杉」、

下に「矢筈」と南条の「木槌」、さらに下に「生駒車」。

このあたりは、肉眼でもわかりやすいのではないでしょうか。

ちなみに、「生駒車」は生駒氏の家紋ですが、

名古屋城普請に参加した生駒正俊は使用していないようで、

山田いこまも「生駒車」を使用しておりません。

続いては、北壁左側の中段あたり、まずは⑤の隅石から。

⑤には大きな南条の「木槌」刻印が上部にあり、

その下には不完全ながら文字らしきものが。

おそらく「なんてう(=南条)」という字が刻まれた後、

表面を整えるために削られたのでしょう。

右の⑥には4つの刻印が。

左から「丸に九の字」、「丸に六星」、逆さの「木槌」+「南条」が並び、

下には「丸に?」、文字らしきものが刻まれておりますが、

何と書かれているのかさっぱりわかりません…

⑥の下側、⑦の範囲を見てゆきましょう。

新美の「鳥居」の横に、和田の名と思われる「わた」の石、

その上に□二つの「釘抜き」、下にはこちらも逆さの「木槌」+「南条」。

二段下がって「丸に九の字」と「生駒車」刻印があります。

⑧には少し変わった刻印石も。

左上から新美の「鳥居」、隣に「矢筈」、下に逆さの「小代」。

左下には山田いこまの「雁金」「丸に山形」「違い角」セット、

その下にも「雁金」はないものの「丸に山形」「違い角」刻印が。

右下に南条の「木槌」があり、

その上には「わた」+「中輪にくつわ」と「永」の文字。

「わた」+「中輪にくつわ」は和田のものらしき刻印ですが、

問題はここに刻まれた謎の「永」の文字です。

「わた」と「中輪にくつわ」に比べて幅が少し広かったり

色が若干違ったりするので、恐らく後に刻まれたものではないかと思います。

さらに下、この辺りから目線より下になる角度に。

⑨にはおなじみの「雁金」と新美の「鳥居」がある他、

右下には扇の中に点があるような「地紙(ぢがみ)」、

中央左には丸に二本線の「抜簾(ぬきす)」+「なりた」。

『分限帳』によれば、「加藤清正」のもとに成田という家臣が複数おり、

その内の誰かのものだとみられております。

⑩にも要チェックの刻印があります。

右に「丸に六星」と「木槌」があり、

左には何やら色々な刻印が刻まれた石が。

二重丸の「弦巻(つるまき)」と井の字のような「井桁」、

真ん中には横になった「下川」と読める文字があります。

下川という家臣も複数おりますが、こちらも特定には至っておりません。

さらに「下川」の上に「又」とも「文」とも読める文字、

加えて右上には三角のような刻印もあり、

5つの刻印があるなかなか珍しい石といえるでしょう。

そして、名古屋城内で最も有名な刻印があるのが⑪。

「加藤肥後守 内 小代下総」と刻まれた隅石は抜群の見やすさ、

加藤清正の家臣として、このような位置に名を刻んだのは

小代にとって最高の栄誉だったのではないでしょうか。

ちなみにこの隅石、北側の長辺には「加藤肥後守 内 小代下総」、

東側の短辺には「亀甲に四つ目」が刻まれております。

最後は、のぞき込まないとみられない最下部へ。

⑫の隅石には下から「二」と「三」の文字が。

これは「序数刻印」とされるものにあたり、

現在は埋まっている根石(一番下に積まれた石垣の基礎)から数えて

二段目と三段目の石とわかるように刻まれたのだとか。

「三」の石の横にも刻印がありますが、こちらは何をあらわしているのか不明。

最後に⑬、「南条」+「木槌」が2つと「生駒車」があります。

桜の時季が終わり、石垣にもぼちぼち草が生い茂る季節に。

これから徐々に陽の当たる角度が変わってくるため、

まだ見ぬ(発見できてない)刻印を探すのが楽しみです。

4/11に撮影した桜と天守

築城の名人「加藤清正」が建てた傑作!名古屋城を巡る

<加藤清正についてもっと詳しく> 武将像を巡る:加藤清正

同シリーズ記事はこちら

「名古屋城石垣刻印シリーズ」一覧はこちらから

名古屋城

場所:愛知県名古屋市中区本丸1−1

電車でのアクセス:地下鉄名城線「名古屋城駅」下車後徒歩約5分

車等でのアクセス:名古屋高速都心環状線「丸の内IC」から北方向へ約5分

新井 良典

愛知県出身、三重県在住の社会保険労務士。一番好きな武将は大谷吉継公。現代にも活かせる人財づくりを戦国武将から学ぶ「いい武将研究会」を主催し、城や戦国武将に関する執筆や講演活動も行っている。

愛知県の記事

加藤清正の記事

この記事の後によく読まれているおすすめ記事

バックナンバー記事

この記事へのコメントや情報提供をお待ちしています