100名城を巡る 「赤穂城」

2024.07.31

2024.06.16

この連載は、公益財団法人日本城郭協会が定めた「日本100名城」の中で、

筆者が訪れたことがあるお城を紹介してゆくものである。

なお、城郭名は「日本100名城」の表記に合わせ記してゆく。

今回の史跡は、日本100名城の57番、兵庫県丹波篠山市の「篠山城」。

1609年(慶長14年)、徳川家康の命により松平康重が築城。

山陰道の要衝地にある丹波篠山の地に築城することで

大坂城の豊臣氏や西国へにらみを利かせる目的があったといわれております。

「篠山城」の普請は、幕府の命により諸大名を集める「天下普請」で行われ、

総奉行に池田輝政、縄張り奉行に藤堂高虎、助役に浅野幸長や福島正則など

豊臣恩顧の15ヵ国20大名を動員し約6か月で完成しました。

1944年(昭和19年)に大書院が焼失してしまいますが、2000年に復元。

現在、「天下普請」により築かれた所々刻印の入った石垣や、

南馬出と東馬出、外堀などが良好に残っております。

・三の丸西駐車場からすぐ側にある「表門跡」から中へ

・左手を見れば、「内堀」と石垣下にある「犬走り」があります

・右側の石垣隅石には、くっきりとわかる刻印も

・表門跡の次は「内門跡」、こちらの石垣にも刻印がちらほら

・現在は冠木門、往時は強固な門があった「鉄門跡」

・鉄門跡の先左手に見えてくるのが、復元された「大書院」

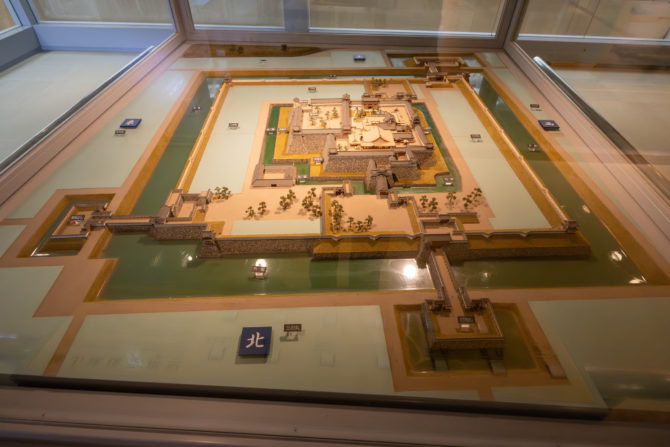

正面の入口は資料館となっており、精巧な模型などがあります

・こちらは「大書院」内部の様子

写真二枚目は、「次之間」と「上段之間」の障壁画

・大書院内を堪能して外へ、続いて裏の方へ行きましょう

こちらでは、大書院以外の二の丸御殿跡平面イメージが見られます

・二の丸跡を東へ進み、本丸跡にある青山神社へ

祭神は、徳川家光の傅役(もりやく)を務めた青山忠俊だとか

・本丸南東には天守台がありますが、往時も天守は建てられず

天守建築を中止した代わりに、小ぶりな隅櫓が建てられたそうです

・天守台からの眺めは良く、「八上城」(写真一枚目中央やや右)や

赤い屋根の「篠山小学校」(写真二枚目)などが見られます

1600年(慶長5年)に起こった関ヶ原の戦い。

構図としては徳川家康vs石田三成となった戦ですが、

実際はお互いが「豊臣秀頼のために」という名分を背負った

「豊臣政権下での争い」といったものでした。

こういった事情から、勝利した徳川家康の天下取りはもはや目前!

…といったことにはならず、ここから徳川家と豊臣家は軍事的な緊張状態に。

関ヶ原の戦い後から、徳川家康は豊臣秀頼のいる大坂城への警戒を強め、

自身の征夷大将軍就任、将軍職辞任と徳川秀忠の征夷大将軍就任などを挟み、

大坂城への包囲網をめぐらせるように築城を開始します。

1601年(慶長 6年) 膳所城、二条城、福井城、伏見城

1602年(慶長 7年) 加納城

1603年(慶長 8年) 彦根城、江戸城

1606年(慶長11年) 長浜城

1607年(慶長12年) 駿府城

1609年(慶長14年) 篠山城、名古屋城

1610年(慶長15年) 亀山城

ざっと数えるだけでも約10年間でこれだけの築城を命じたとされており、

いずれも交通の要衝や、徳川家康及びその子たちが居城とする重要な城ばかり。

徳川家康が号令をかけたこの一連の築城ラッシュは、

特に西国の豊臣恩顧とされた大名たちを中心に招集。

徳川家康の思惑としては、自身の権威を見せつける、大名たちの財力をそぐ

などがあったとされ、動員される大名はふりまわされるかたちとなりました。

しかし、この「天下普請」による築城への参加は悪い点だけではなく、

当時最新で最高の築城技術を持った者たちのやり方を間近に学ぶことができ、

これにより全国的な築城技術が発展したという一面もあったようです。

大河ドラマ『どうする家康』(2023年)で舞台となった地「伏見城」とは?

・天守台から二の丸跡まで戻り、南側の「埋門跡」へ

埋門跡を含むこちら側の石垣は、刻印のオンパレード

・「埋見門跡」脇にある隅石には「三佐之内」という文字があり、

普請の総奉行を務めた池田三佐衛門輝政の名を刻んだようです

・三の丸跡まで降り、南側から「埋見門跡」周辺の石垣を見上げる

・さらに東へ移動し、17mもの高さを誇る「天守台石垣」を見上げる

・三の丸跡南にある「土塁」、往時は三の丸外周全てが土塁だったようです

・最後に今も残る二つの馬出へ、まずは南側の「南馬出跡」

土塁で構成された素晴らしい遺構です

・こちらは南馬出跡より整備されている「東馬出跡」

角型の馬出であることがよくわかりますね

「篠山城」の北側には城下町だった「二階町通り」があり、

西側には「御徒士町武家屋敷群」があります。

どちらも違った風情があるので、併せて散策してみるのが良いでしょう。

御徒士町武家屋敷群の中にある「安間家史料館」

篠山城跡

場所:兵庫県丹波篠山市北新町2

電車でのアクセス:「篠山口駅」下車、神姫グリーンバス篠山営業所行に乗車、

「二階町」バス停下車後、徒歩5分

車等でのアクセス:舞鶴若狭自動車道「丹南篠山口IC」から東方向へ約10分

新井 良典

愛知県出身、三重県在住の社会保険労務士。一番好きな武将は大谷吉継公。現代にも活かせる人財づくりを戦国武将から学ぶ「いい武将研究会」を主催し、城や戦国武将に関する執筆や講演活動も行っている。

兵庫県の記事

徳川家康の記事

この記事の後によく読まれているおすすめ記事

バックナンバー記事

この記事へのコメントや情報提供をお待ちしています